Di tengah arus informasi yang semakin terbuka saat ini, isu kesetaraan gender masih sering disalahpahami. Meskipun dunia sudah memasuki era digital, di mana kampanye keadilan semakin mudah diakses, kenyataannya masih banyak yang berpikir sempit soal peran perempuan dan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa problem ketimpangan gender bukanlah isu lama yang selesai di seminar-seminar, ia masih nyata dan berulang setiap hari.

Setiap kali kata “kesetaraan gender” muncul dalam ruang diskusi publik, masih banyak yang salah paham. Sebagian menganggapnya sebagai upaya untuk “mengangkat derajat perempuan di atas laki-laki”. Bahkan ada yang sinis berkata, “Laki-laki kan memang pemimpin, ngapain disamakan?”. Nah, cara berpikir seperti itu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya paham bahwa kesetaraan gender bukanlah ajang adu kuat antar jenis kelamin. Ini bukan kompetisi. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus lebih hebat dari laki-laki atau sebaliknya. Ini soal menghargai setiap manusia sebagai individu yang punya hak dan potensi yang sama.

Dalam banyak realitas sosial yang masih kita temui hari ini, perempuan menghadapi tantangan yang tidak dialami oleh laki-laki. Di dunia kerja misalnya, perempuan sering kali mendapatkan gaji lebih rendah meskipun beban kerjanya sama. Dalam politik, keterwakilan perempuan masih minim. Bahkan di rumah tangga, banyak yang masih berpikir bahwa urusan dapur dan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan, padahal ayah posisinya juga orang tua.

Namun bukan berarti laki-laki tidak dirugikan oleh ketimpangan gender. Laki-laki juga dikorbankan oleh budaya patriarki yang memaksa mereka untuk selalu kuat, tidak boleh menangis, tidak boleh menunjukkan emosi. Ini menciptakan tekanan mental yang tak sedikit, tetapi jarang untuk didiskusikan. Kesetaraan gender juga memperjuangkan hak laki-laki untuk menjadi manusia seutuhnya, bukan robot tanpa emosi.

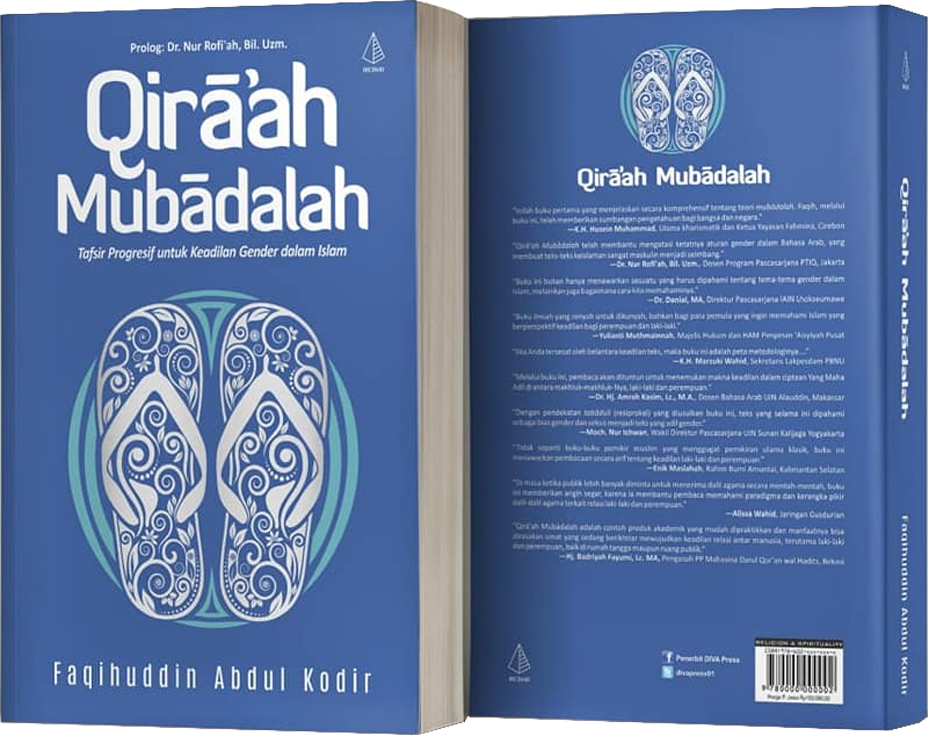

Dalam konteks ini, pendekatan ngaji mubadalah menjadi penting untuk diperkenalkan. Menurut bahan bacaan Ngaji Mubadalah, yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul “Qira’ah Mubadalah: Progressive Interpretation for Gender Justice in Islam (2019)”. Prinsip mubadalah atau kesalingan adalah inti dari keadilan gender dalam Islam. Pendekatan ini mengajarkan bahwa setiap nilai yang berlaku untuk satu jenis kelamin mestinya berlaku juga untuk yang lain, secara timbal balik. Jika perempuan dimuliakan, maka laki-laki pun harus menjaga kehormatan. Jika laki-laki diminta menafkahi, maka perempuan pun boleh mengambil peran ekonomi jika mampu. Pendekatan ini mencerminkan bahwa ajaran Islam, jika dipahami secara etis dan manusiawi, sejatinya berpihak pada keadilan bagi semua manusia sebagai khalifah di muka bumi (khalifah fil ardi) yang diberi amanah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesalingan.

Saya teringat ucapan seorang ibu rumah tangga yang juga menjadi guru honorer. Beliau pernah berkata, “Saya tidak ingin dianggap luar biasa karena bisa bekerja sambil mengurus rumah. Saya hanya ingin dihargai sebagaimana mestinya, tanpa harus membuktikan lebih dari laki-laki.” Ucapannya sederhana, tapi mencerminkan kenyataan bahwa banyak perempuan yang harus membuktikan diri dua kali lipat hanya untuk dianggap cukup.

Saat ini, yang perlu kita perjuangkan adalah ruang yang adil. Ruang di mana semua orang, tanpa melihat jenis kelaminnya, punya hak untuk belajar, bekerja, berpendapat, dan dihargai secara setara. Bahwa perempuan tidak boleh dibatasi hanya karena dia perempuan. Di mana semua orang beranggapan bahwa laki-laki harus selalu tangguh dan tidak boleh menangis, dan inilah yang disebut sebagai maskulinitas beracun.

Dari tulisan ini, penulis berpendapat bahwa kesetaraan gender bukanlah tentang menyamakan peran laki-laki dan perempuan secara mutlak, melainkan tentang memberikan ruang yang setara untuk berkembang sebagai manusia. Keadilan bukan berarti harus sama, tapi semua harus dihargai dalam keberbedaan perannya. Penulis juga percaya bahwa kesetaraan gender bukan berarti menghapus perbedaan, tapi merayakannya dengan keadilan. Dalam masyarakat yang sehat, laki-laki boleh menangis, perempuan boleh memimpin, dan semua orang boleh didengar. Karena pada akhirnya, yang kita perjuangkan bukan soal siapa yang lebih unggul, tetapi bagaimana kita sama-sama dihargai sebagai manusia.

Kesetaraan gender adalah bagian dari inklusivitas sosial. Di masyarakat yang inklusif, tak ada yang disingkirkan karena jenis kelamin, disabilitas, latar belakang budaya, agama, orientasi seksual, atau kondisi sosial-ekonominya. Semua manusia punya hak untuk hadir, didengar, dan dihargai. Karena ketika kita bicara keadilan kita tidak bisa memilih siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Selama masih ada manusia yang diremehkan karena identitasnya, baik hari ini, maupun esok, sesungguhnya perjuangan ini belum selesai. Kita tidak sedang mempermasalahkan siapa yang lebih kuat, akan tetapi kita sedang memperjuangkan ruang hidup yang sama-sama layak untuk semua.

[Penulis: Idham Kholid| Editor: Agustine Dwi | Gambar dan Foto: Ilustrasi Canva, Mubadalah.id, dan Parboaboa]

*Pandangan, analisis, dan kesimpulan dalam artikel ini merupakan opini pribadi penulis. Tulisan ini tidak mewakili pandangan resmi dari SATUNAMA, dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai nasihat profesional dalam bentuk apa pun.