Satunama.org – Kegagalan program merupakan mimpi buruk bagi setiap penyelenggara program, termasuk di organisasi masyarakat sipil. Kegagalan ini sering dikaitkan dengan perencanaan yang tidak matang. Namun, apabila ditelisik lebih dalam, kegagalan program dapat berakar dari isu struktural dan operasional yang membawa efek domino terhadap rangkaian program. Misalnya, ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dengan strategi pelaksanaan, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder), hingga penggunaan sumber daya yang tidak efisien dapat membawa dampak negatif, utamanya terhadap organisasi. Dampaknya, akan terjadi penurunan kualitas program, dukungan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat dan mitra.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sebuah organisasi masyarakat sipil harus memiliki kapasitas untuk mengelola program dengan baik. SATUNAMA menilai bahwa setiap penyelenggara program harus memiliki strategi pengembangan program yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan, melainkan juga pada jalannya program. Pengelola harus berorientasi pada proses pelaksanaan yang sistematis, terukur, dan berdampak nyata bagi penerima manfaat. Prinsip inilah yang berusaha dibagikan SATUNAMA kepada berbagai organisasi masyarakat sipil Indonesia melalui penyelenggaraan “Pelatihan Manajemen Program” pada tanggal 1-3 Oktober 2025 di Balai Pelatihan SATUNAMA.

Kegiatan pelatihan kali ini diikuti 5 orang peserta dari 3 latar belakang yang berbeda, yaitu dua orang dari perwakilan Rumpun Perempuan Sultra, dua orang berasal dari Yayasan Palung, dan satu orang konsultan independen. Bersama dengan I Gede Edy Purwaka, Direktur Eksekutif Yayasan SATUNAMA Yogyakarta, sebagai fasilitator pelatihan, kelima peserta tersebut belajar mengenai pengelolaan program secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan melalui pemahaman menyeluruh terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.

Pengetahuan Dasar Manajemen Program

Secara garis besar, pelatihan tersebut membahas bagaimana konsep proyek dalam suatu organisasi dapat dipandang sebagai bentuk investasi sosial yang bertujuan membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Proyek tidak hanya dilihat sebagai kegiatan sementara, tetapi sebagai sarana untuk membangun fondasi perubahan yang berkelanjutan. Dalam sesi pre-cap workshop, para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam memetakan potensi sosial di wilayah masing-masing, mengidentifikasi karakteristik masyarakat, serta merancang bentuk partisipasi yang kritis dan inklusif. Pendekatan ini membantu peserta memahami bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada seberapa dalam mereka mengenal konteks sosial tempat proyek dijalankan.

Dalam diskusi yang berlangsung, isu capacity building menjadi sorotan utama. Banyak peserta menilai bahwa aspek ini seringkali terabaikan dalam desain program, terutama oleh lembaga donor yang lebih fokus pada pencapaian hasil jangka pendek. Padahal, penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan elemen penting untuk memastikan keberlanjutan dampak program setelah pendanaan berakhir. Salah satu peserta dari Yayasan Palung bernama Widiya, menyoroti pengalaman kerjanya yang berhadapan dengan situasi kontradiktif terhadap prinsip capacity building. “Beberapa lembaga donor yang bekerjasama dengan kami masih berfokus pada hasil jangka pendek tanpa memastikan proses capacity building yang berkelanjutan. Idealnya, program dirancang untuk menumbuhkan kemandirian jangka panjang, sehingga lembaga perlu berinvestasi pada peningkatan kualitas SDM yang reflektif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial,” terang Widiya. Pandangan ini menggambarkan pentingnya perubahan paradigma dalam praktik pendanaan dan pelaksanaan program sosial.

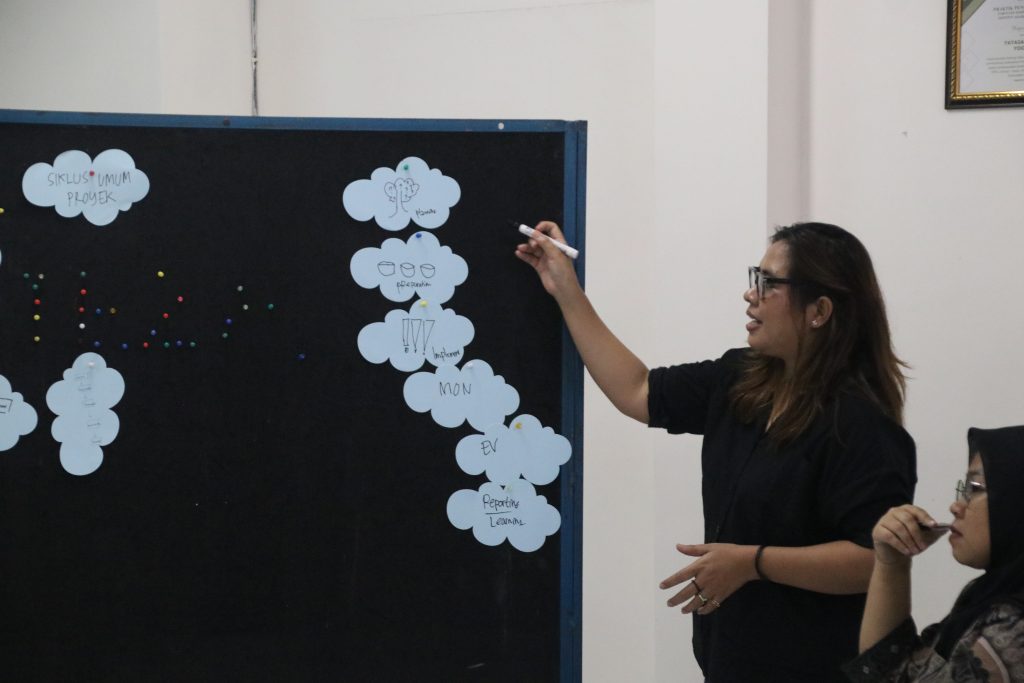

Selain itu, pelatihan juga mengulas sejarah evolusi pendanaan donor yang terus berkembang dari masa ke masa. Pada era 1950-an, fokus pendanaan lebih banyak tertuju pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara di era NGO 2.0 saat ini, arah kolaborasi telah bertransformasi menuju integrasi digital dan jaringan kerja hybrid. Dalam sesi ini, peserta mendalami manajemen proyek melalui ilustrasi siklus umum yang mencakup tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mereka belajar bagaimana merancang proyek berdasarkan tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta keterlibatan stakeholder secara aktif. Edy juga menekankan bahwa desain proyek harus adaptif dan selaras dengan nilai organisasi, serta mampu menarik minat mitra tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan sosial yang menjadi fondasi utama setiap intervensi.

Dari Perencanaan ke Dampak yang Nyata

Hal paling penting yang harus dikuasai dalam manajemen program adalah kepekaan terhadap perubahan sosial. Kemampuan ini menjadi dasar agar program yang dijalankan tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks manajemen program, kemampuan membaca perubahan sosial terutama dibutuhkan pada tahap perencanaan awal, ketika organisasi melakukan analisis situasi dan identifikasi kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini, pemahaman terhadap tren sosial, budaya, ekonomi, dan politik menjadi landasan dalam merancang tujuan, strategi, serta metode pelaksanaan yang kontekstual. Namun, kepekaan terhadap perubahan sosial tidak berhenti di tahap perencanaan saja, namun penting dalam tahap implementasi dan evaluasi agar program dapat menyesuaikan diri secara adaptif terhadap kondisi lapangan yang mungkin berubah.

Menurut Edy, proyek umumnya dirancang untuk menciptakan perubahan sosial dalam jangka waktu tertentu, dengan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dan kemitraan. Tentunya, keterlibatan stakeholder menjadi kunci agar tujuan proyek sesuai dengan kebutuhan dan nilai masyarakat. Dalam sesi pelatihan, peserta juga diajak untuk memahami konsep perubahan sosial melalui pandangan Karl Marx, Émile Durkheim, dan Max Weber. Marx menekankan perjuangan kelas sebagai pendorong perubahan, Durkheim melihat pergeseran dari solidaritas mekanik ke organik, sedangkan Weber menyoroti perubahan yang lahir dari dorongan ekonomi dan rasionalitas. Dari ketiga pemikiran tersebut, peserta diajak merefleksikan enam aspek penting perubahan sosial tentang apa yang berubah, penyebabnya, arah perubahan, waktu terjadinya, faktor pendukung serta penghambat, dan bagaimana proses perubahan berlangsung. Pemahaman tersebut, diharapkan memperkuat kemampuan peserta dalam merancang dan menyesuaikan program agar lebih kontekstual dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pengembangan Program yang Adaptif

Pemahaman terhadap perubahan sosial menjadi kunci penting bagi penyelenggara program agar mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Setiap program yang dijalankan tidak terlepas dari konteks sosial yang selalu berubah, baik karena faktor ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan memahami arah perubahan sosial, penyelenggara dapat menyesuaikan pendekatan dan strategi pelaksanaan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sikap adaptif ini memungkinkan pengelola program untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul di luar rencana awal, serta mengantisipasi dampak dari perubahan lingkungan sosial yang tidak terduga.

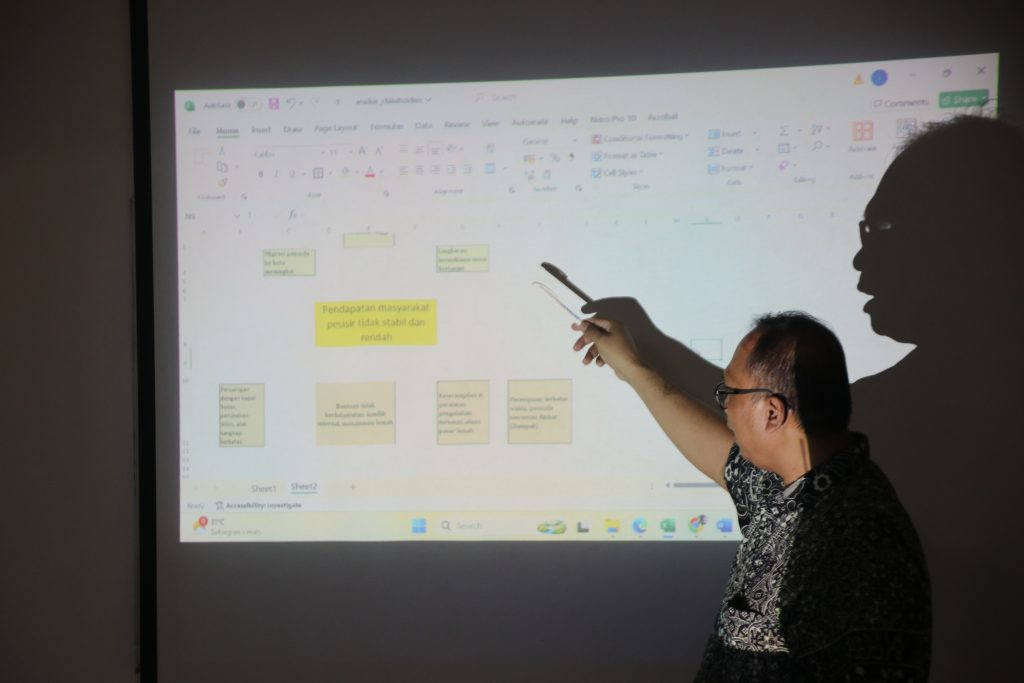

Dalam upaya bersikap adaptif, penyelenggara perlu menguasai berbagai alat dalam manajemen proyek yang dapat membantu mereka memetakan situasi dan merumuskan solusi. Pada pelatihan ini, fasilitator memperkenalkan empat alat penting, yaitu stakeholder analysis, problem tree analysis, objective tree analysis, dan alternative tree analysis. Keempat alat tersebut membantu pengelola program memahami siapa saja pihak yang terlibat, akar permasalahan yang dihadapi, bagaimana tujuan dapat diturunkan dari masalah utama, serta alternatif strategi apa yang paling efektif untuk diterapkan. Dengan memahami dan menerapkan alat-alat ini, penyelenggara program tidak hanya mampu merencanakan intervensi yang tepat, tetapi juga menyesuaikannya secara dinamis dengan perubahan sosial yang terus berlangsung.

Selain kemampuan teknis, ide yang segar dan inovatif juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan program yang adaptif, terutama ide yang lahir dari generasi muda seperti Gen Z. Generasi ini dikenal memiliki kepekaan tinggi terhadap isu sosial, lingkungan, dan teknologi digital. Mereka sering kali mampu melihat peluang perubahan sosial melalui perspektif baru yang tidak terpikirkan oleh generasi sebelumnya. Ide-ide dari Gen Z seringkali memanfaatkan media sosial untuk pemberdayaan komunitas, penggunaan teknologi untuk transparansi program, atau kampanye digital berbasis nilai keberlanjutan, yang dapat menjadi pemicu munculnya inovasi dalam desain dan pelaksanaan program. Dengan mengakomodasi gagasan dari Gen Z, penyelenggara program tidak hanya memperkuat relevansi sosial dari intervensi yang dibuat, tetapi juga memastikan bahwa proses pengembangan program tetap terbuka terhadap perubahan zaman dan cara berpikir generasi baru.

Ekspektasi Terpenuhi

Diskusi menjadi metode pembelajaran yang paling sering dilakukan selama pelatihan, karena dinilai mampu menciptakan suasana interaktif dan kolaboratif antar peserta. Melalui diskusi, peserta tidak hanya mendengarkan materi dari fasilitator, namun berkesempatan untuk saling bertukar gagasan, berkonsultasi, dan berbagi pengalaman nyata di lapangan. Metode ini mendorong peserta dalam meningkatkan kemampuan analitis serta problem solving dalam konteks pekerjaan mereka masing-masing. Selain itu, diskusi juga membuka ruang refleksi bersama, di mana peserta dapat memahami tantangan yang dihadapi lembaga lain, menemukan kesamaan pengalaman, sekaligus belajar dari keberhasilan dan kegagalan pihak lain. Dengan cara ini, proses belajar menjadi lebih hidup dan relevan dengan realitas kerja di sektor organisasi masyarakat sipil.

Hal ini juga dirasakan oleh Juni, salah satu peserta pelatihan yang bekerja sebagai konsultan independen. Ia mengaku bahwa pelatihan ini meninggalkan kesan mendalam karena dirancang khusus bagi mereka yang berperan sebagai manajer program atau yang terlibat langsung dalam pengelolaan sosial. Menurut Juni, pelatihan ini bukan sekedar memperluas pengetahuan tetapi juga memperkuat kesadaran etis dan reflektif dalam bekerja di ranah NGO. “Bekerja di organisasi masyarakat bukan hanya tentang menjadi bagian dari perubahan sosial, melainkan juga memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan dalam program memiliki alasan yang kuat dan terukur,” tambahnya. Pandangan Juni menggambarkan semangat profesionalisme dalam kerja sosial, yaitu bahwa perubahan yang berkelanjutan tidak lahir dari niat baik semata, tetapi dari praktik yang berbasis refleksi, analisis, dan tanggung jawab sosial.

(Penulis: Salma Semesta (Magangers SATUNAMA) / Editor: Agustine Dwi / Foto: Salma Semesta dan Karenina Aryunda)